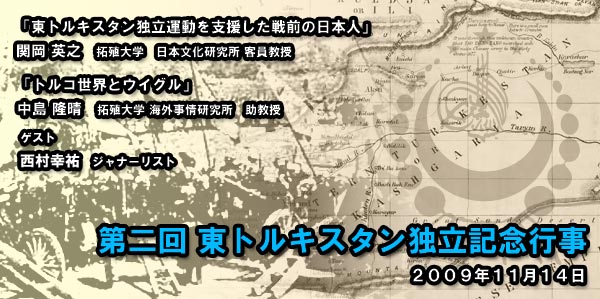

2009年11月14日(土)第二回東トルキスタン独立記念行事と記念講演の報告

【日時】 11月14日(土) 開場18:00 開会18:30

【場所】 池袋あうるすぽっと

独立記念行事の告知

※告知内容はコチラをご覧ください。

2009年11月14日(土)第二回東トルキスタン独立記念行事と記念講演のお知らせ

独立記念行事報告

去る11月14日、池袋「あうるすぽっと」にて、昨年に引き続き2回目となる、「東トルキスタン独立記念行事」を開催致しました。初冬の風が吹き、また週末の遅い時間にも関わらず、多くの皆様にお集まりいただきました。心より、御礼申し上げます。レポートをまとめさせて頂きましたので、ここに御報告させていただきます。

18時半の定刻より5分程遅れて、独立記念行事はスタート。東トルキスタン国歌、君が代斉唱の後、当協会理事長イリハム・マハムティの挨拶に続き、評論家の西村幸祐氏がゲストとして挨拶されました。

西村氏は、すぐ傍に周辺民族を侵略する国家があるにも関わらず、日本においては、その脅威を容易に受け入れかねない状況になろうとしていると指摘。ウイグル、チベットなど民族浄化に直面している人々への理解を深め、支援を行っていくことは、日本の現状を理解することにも繋がると訴えられました。

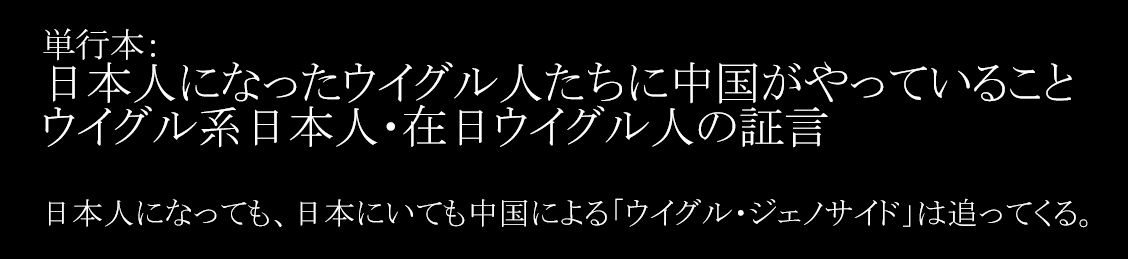

続いての記念講演では、拓殖大学客員教授でノンフィクション作家の関岡英之先生、拓殖大学助教の中島隆晴先生をお迎えし、関岡先生には、「東トルキスタンの独立運動を支えた戦前の日本人」について、中島氏には「トルコ世界とウイグル」についてご講義頂きました。

26年前、インド・ダージリンのチベット難民センターを訪れ、中国における民族問題に初めて接したという関岡先生。今回の講演では、戦前の日本人とウイグル人の間に、現在よりも遥かに濃密な関係が存在した事実について、1930年代初めの独立を嘱望する東トルキスタンが、周辺諸勢力の外圧や政変、動乱に巻き込まれていく中で、日本から東トルキスタン独立を支援した人々のお話を頂きました。戦前の日本には、政治の中枢に東トルキスタンに連帯する人々がいたのです。

関岡先生は、1時間の講演を、1933年にホータンで反抗の狼煙を上げたウイグル人指導者の一人、ムハンマド・イミン・ボグラが著した「東トルキスタン史」の文中に登場する一節で締めくくられました。この「東トルキスタン史」は、ムハンマド・イミン・ボグラが亡命先のアフガニスタンで、日本人の支援を受け著されたものです。

『ああ、愛する民族よ。

あなた方の過去から教訓を得なさい。

世界の他の諸民族の熱意と自己犠牲を見なさい。

今、弱さ、希望のなさ、熱意のなさ、団結のなさ、

そして怠慢さという欠点を捨てるよう努力しなさい。』

続いて登壇された中島先生には、ウイグルの概要からウルムチ事件以降のトルコ世界の反応、ウイグルにおけるイスラム原理主義者の暗躍、今後我々がどのようにするべきかという点に至るまで、現状を把握する上での幅広い講義をして頂きました。

まず中島先生は、ウルムチ事件直後、トルコを始めとした中央アジアの各国で「兄弟」であるウイグル人への弾圧に抗議の声が上がった事実を示されました。しかし、一方では中国との経済的な繋がりが途絶されることを懸念し、中国に対し国家レベルでの抗議を躊躇した現実も捉えなければならないと指摘されました。

又、政治犯や度重なる核実験における放射能汚染の犠牲者に加え、計画生成により強制中絶させられた子供を合わせると、民族浄化政策で死亡したウイグル人は1000万人に上ると指摘。この状況を変えていく為に、日本が出来得る事として、中央アジア諸国と比べ中国との関係が希薄で、且つ親日国であるトルコと綿密に連携し、中国に東西から圧力を掛けることが重要だと強調されました。

今回の講演は、私達の先人が東トルキスタン独立の支援した事実を踏まえ、その教訓を生かし、どのように日本としてウイグルの人々を救っていくのかという具体的方法論にまで迫る講演でした。当協会としましても、今後の活動の大きな道標となる今回の独立記念行事であったと思います。

関岡先生、中島先生には、とても貴重な知識や考え方を御教授を下さいました事を心より御礼申し上げます。又、ゲストとしてご参加頂いた西村幸祐氏にも、心より御礼申し上げます。

そして、寒い中足をお運び頂いた全ての参加者の皆様に重ねて御礼を申し上げ、記念行事のレポートとさせて頂きます。

ありがとうございました。